中国书法:艺术境界的独到解读

中国书法——境界上的艺术形态

一谈到书法,人们都以“传统文化的精髓”涵而概之,但究竟什么是传统?而传统又有哪些东西提供给书法本身及书写者,又如何提供?这都是问题。汉民族因其太古,所以很多意识形态、思维样式及观念,都难免深刻地印着它自身文化背景的印迹。孔子之诞生,源于周文疲弊,即周代典章、礼乐之崩坏,虽然他是有文字记载以来的第一个教师,但他使用的教案,亦是由他之前的《六艺》经他整理后再版的(1),这不能不说他仍然在承袭传统。而庄子也不例外,尽管他以逍遥无为自居,也很难逃脱老子的影子。因而,传统就很可能是那些已存的被规定的而且已经形成某种定式的东西。对人而言,既然传统有这种内力,并使该力能够在流变中保持某种逐进状态,那么,我们就很难不相信中国书法不但有其传统,而且它的背后更有其背后的传统。我曾经在《寻找书法艺术的原型》一文中己经作过这方面的论述,但那是从另外一个角度去阐释的(2)。现在的问题是,所有的传统是否都在文字产生以后相对于后来才成为传统的呢?如果在某些方面是成立的,那么后来的那些由文字加在一起的词和句子及由它传达给人们的意思、道理是否还可以返回来去说明、描述文字本身。倘可以的话,那么它又能否去说明、描述超越文字之外的书写即将其上升到书法艺术的情况呢?

—,关于境界

中国书法,是一种基于文字文本又逃脱文字文本,并由人去完成的表意艺术。它和绘画之所以成为姊妹艺术,还不完全在于笔墨及其他要素的相近,关键是它们有类似的境界。境界这个词,我们在各自的语境范围里几乎人人在用,就像我开始提到的“精髓”这个词一样,没有多少人从根本上去明白。它缘自佛家,差不多佛家每部经典都在谈,它是佛家所要达到的最高层次。境,是指心相对应之世界,固性分意,是本身的自我规定与别它之间的自然区分,因而各自皆有其境:性,法尔如是也,本来就是如此,本然的,是天道给予的,是一种母型或叫原型,不可解释,不能名状,正如道家所言的“自然”类似。而界:聚类意,凡性同的皆可类聚,它是可以说明的。合在一起就构成境界。物有万般境界,人有人的境界,虫子有虫子的境界,以此类推。如果书法同样归于境界,那么它的境界源于何处,谁离它最近,它所宗的境界又是怎样相互穿凿而化为一体的呢?

二、道家境界是书法追求的境界

《孔子》是源于周文疲弊的,而《老子》也是如此,孔子“有教无类”,培养不同的人才而用于不同的地方,是比较注重“名实”的。因而在学问上,也就要求与之相匹配的修为来实现这个目标。孔子最注重讲仁、讲直(3)。并以此作为人格的根本和做学问的重点。当然,其目的也就不难见到。他说:“人而不仁如礼何!人而不仁如乐何!”、“人之生也直,岡之生也,幸而免。”看样子没有这两点作为学习礼乐的杠杆,是难以入道的。然而,尽管孔子通过仁、直在性情存真上加以强调,但由此生出的人的境界却为道家所不齿。《老子》的缘起除针对周文疲弊之外,它也针对儒家,儒家仁、直之间进退两难的“有为”,在道家看来是根本不存在的,也是虚伪的,所以发“无”之观:“天下万物生于有,有生于无。”遂从根本上否定了儒家“有为”的基础。 “无”就是没有,它不是从西方的逻辑概念或存在论的概念来看的。假定我们了解老子的文化背景,就明白这个“无”是简单化一个总的说法。他直接要讲的原是“无为”。在道家看来,万物一旦被人为地造作就不自然,不自然就不自在,不自在就虚伪(4)。既然周公所造的礼、乐、典、章,到春秋战国时代,都只是空架子,一种外在的形式,那么,这些没有真生命的礼乐就不能从根本上解决问题。不仅如此,它反过来还会成为束缚人生命的桎梏。“无”是天道的一个基本属性,从某种范畴上讲,“无”就是道,即是宇宙万物所以生的总原理,你说有就有,你说无就无,当它现于物时,万物因获得这原理而成为“有”,不现于物则“无”,得者,德也。物有德才有形,才有性、命,这就是“自然”。这个自然不是西方那个“自然”概念,它是自由、自在、自己如此,独立而无所依靠,这是最高之境界,而这种境界就是所有艺术要追求的,当然书法也不在其外了。

三、道家境界在书法艺术中的植入

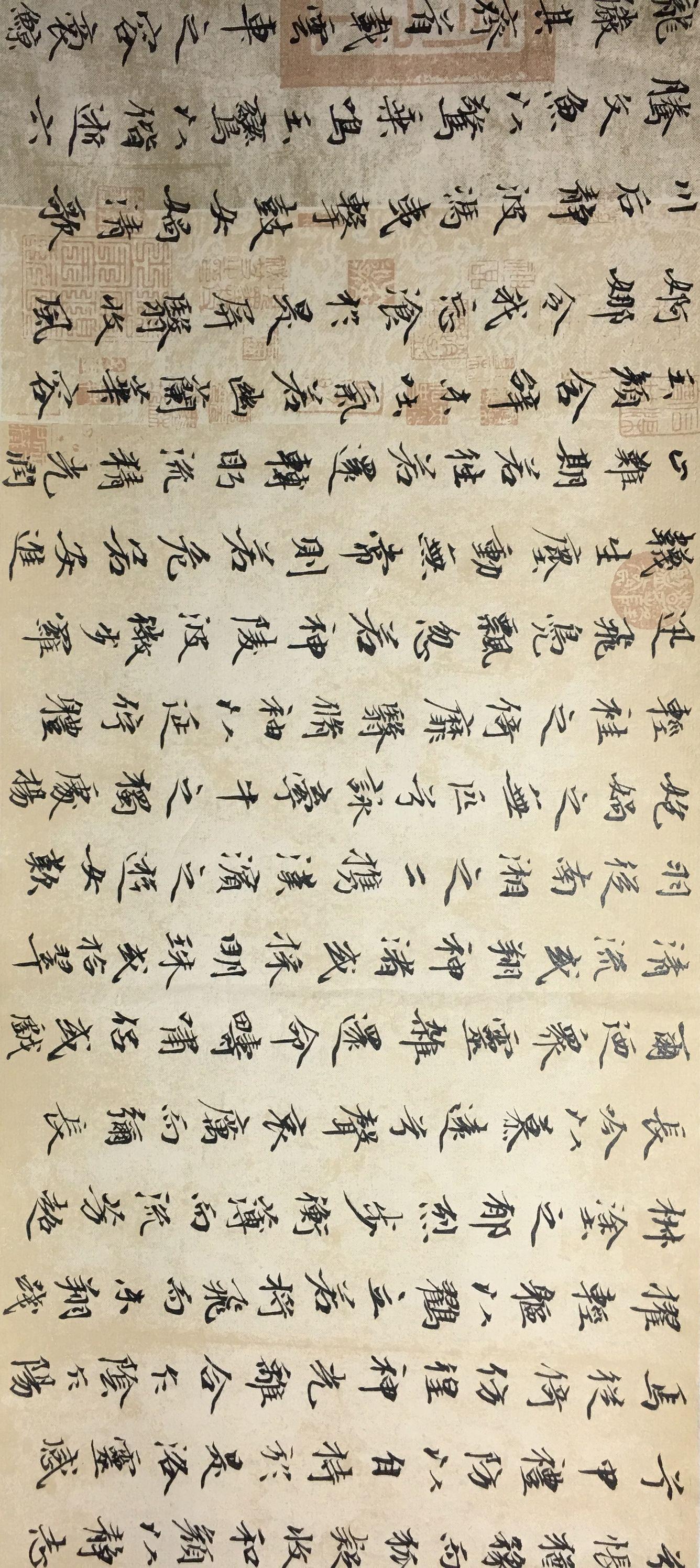

中国书法自物化“象”,再由象化“符”及符再化象为“一”,始终顺应“天钧”、“天倪”内在的自然法则。为什么会这样说呢?《易.系辞上》讲:“河出图,洛出书,圣人则之。”《易.系辞下》又讲:“上古结绳而治,后之圣人易之以书契。”而《九势》说:“夫书肇于自然,自然既生,阴阳生矣,阴阳既生,形势出矣。”还有《说文解字》里说:“古者庖羲氏之王天下,仰则观象于天,俯则观法于地,视鸟兽之文与地之宜,近取诸身,远取诸物,于是始作《易》八卦,以垂宪像。”所有这些记载的资料,似乎都在说明文字产生的根源及由物化像再由像化符的事实。但这究竟是否是事实,从未有所说明,也未有所肯断。那么,由“符”化“像”为“一”又怎么解释呢?当然这个像就不是物像的“像”了,而是由符而起的“意”象,一种由像到“一”的境界之起点。从文字的雏形(统曰大篆)到文字的定型,整体来说,一方面,汉字形体结构在笔画上及外形上是由复杂到简单的;另一方面,由结绳(锲刻)---书写---书法,即由实用到非实用,这种逐步脱开文字本身“能指”而向“境界”转移的趋向越来越明显,再者《六书》里以象形为母体的形声、绘意、转注等,也在遵循由像到意的过渡。总而论之,从文字的生成到书法艺术的诞生,无论从发生上还是从境界上,似乎都在显示这种由“多”到“一”的回缩。当然这里的多和一不是指数量上的。而“一”又是什么呢,它就是道,一种被抽提出来的境界。这令我想到《西藏度亡经》上佛家的一些思想,它实际上是三种中阴得度的最后一层,即投生中阴(5)。这一点暂且不谈。若从境界上讲,它和道家所讲的是一回事。现在我来说“天钧”或“天倪”:天钧,天倪两者皆出于庄子,它类同于《吕氏春秋》的“钧天”,《墨子》的“员钧”和《管子》的“运钧”。《齐物论》里说:“是以圣人和之以是非而休乎天钧;是之谓两行。”成玄莫疏:“天钧者,自然均平之理也。”其实,从原型上讲“天钧”之“钧”就是“钧陶”,而“钧陶”就是“陶轮”,它是新石器时代制陶技术演进过程中革新的结果(6)。《诗经.小雅节南山》有“秉国之均,四方是维”的比喻,就是以操纵制陶之陶轮来类比执掌国政的(均与钧为假借,《传疏》已有明示)。《淮南子.原道训》云:“是故能天运,地滞轮转而无废……钧旋穀转,周而复匝。”易佩绅《老子解》云:“道在天下均而己,均而后适于用,此有余而彼不足,此不足而彼有余,皆不可用矣,其高者,损有余也,举其下者,补不足,天之道如是,故其用不穷。”由此可见,庄子是从实然物理中抽出了一个重要的意象,来象征万物相生相灭,循回无极的环形境界的。那么,它给书法艺术又提供了什么呢?一句话就是“变”。“变”是万物运动的永恒主题,而变的实质却在于万物内在中由此到彼,再由彼到此相互消长之余力的推动。它在书法上的植入就是以“变”为主题的内在平衡和境界上的统一。这就是书法艺术的根本所在。

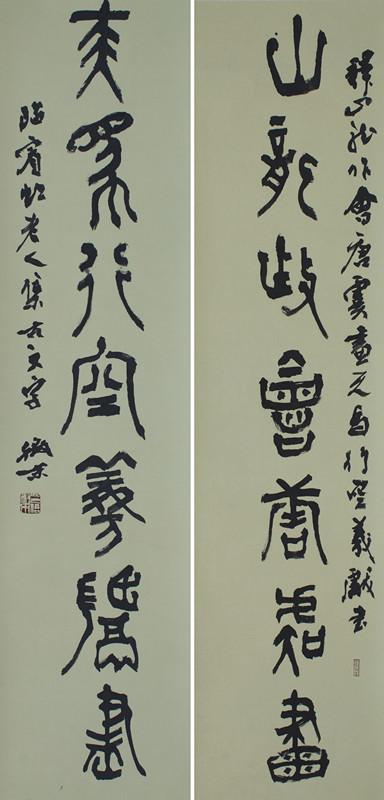

(一)对楷法的植入

中国书法由“法象”到“化符”以致将它作为一种艺术境界来观照,实际上顺应了它本身内在的规定性,而这种在实象中从无到有的流变过程,无不存在道家文化对它的巨大影响。当然,我们不能否定其他传统文化同样也有或多或少的渗透。但是,从书法本身的内性来看,前者却更接近些。似乎可以这样认为,书法艺术所固有的境界与道家所追求的境界是同构的。“天钧”,是庄子境界的道,“抱一”是老子的道,而在“变”中统一却是书法艺术境界的“道”。从根本上讲,都是道之总原理在各个境界上的显现,只不过道作为“体”,而艺术作为“用”而已(包括书法)。现在,我们来看“天钧”与书法之“法”的关系:《六书》中,除象形外,其他形声、会意、指事、假借、转注,其中大部分字形都是复合结构,尤其以“形声”所占比例最大。单就形声而言,一般都落在左右结构或上下结构上。《欧阳询三十六法》,在前人的基础上总结出以下的书写模式(法)

a排叠,字欲其排叠疏密停勾,不可或阔或狭;

b避就,避密就疏,避险就易,避近就远,欲其彼此映带得宜;

c穿插,字画交错者,欲其疏密长短,大小匀停;

d向背,字有相向者,有向背者,各有体势,不可差错;

e相让,字之左右,或多或少,须彼此相让,方为尽善;

f补空;g增减:h朝辑:i 黏合;j附丽。其一,所有这些结字之法,都透出“匀”字,匀乃均衡之意。在左右、上下各自对应的分结构中,必须遵循一个规则就是截长补短,抑此扬彼,相辅相成。而这正是“天钧”之寓意在汉字中纵横双向的展开。其二,所有的法则都含有一种“易变”,而这种变化是一种内变。在这些结构中,所谓截长补短,扬此抑彼,皆有一个共同的目标就是,相互关照。而关照的实质则是你中有我,我中有你,之间无有绝对界面。当彼长时,必发出一种信号,而被此接应,反之,一样。这种内在的“变”的转化,为“匀”提供了一种决定性的前提。其三,就是“合”,合者,统一 也。匀是相对的,变是绝对的。因其有变,肯定破去匀字。而匀不服,各自或退或让,必有统一。这就是欧阳询按照汉字本身的结构在其中的一个方面为其“自在性”所做的总结。里面蕴涵“天钧”之象,可见一斑。

(二)对行、草的植入

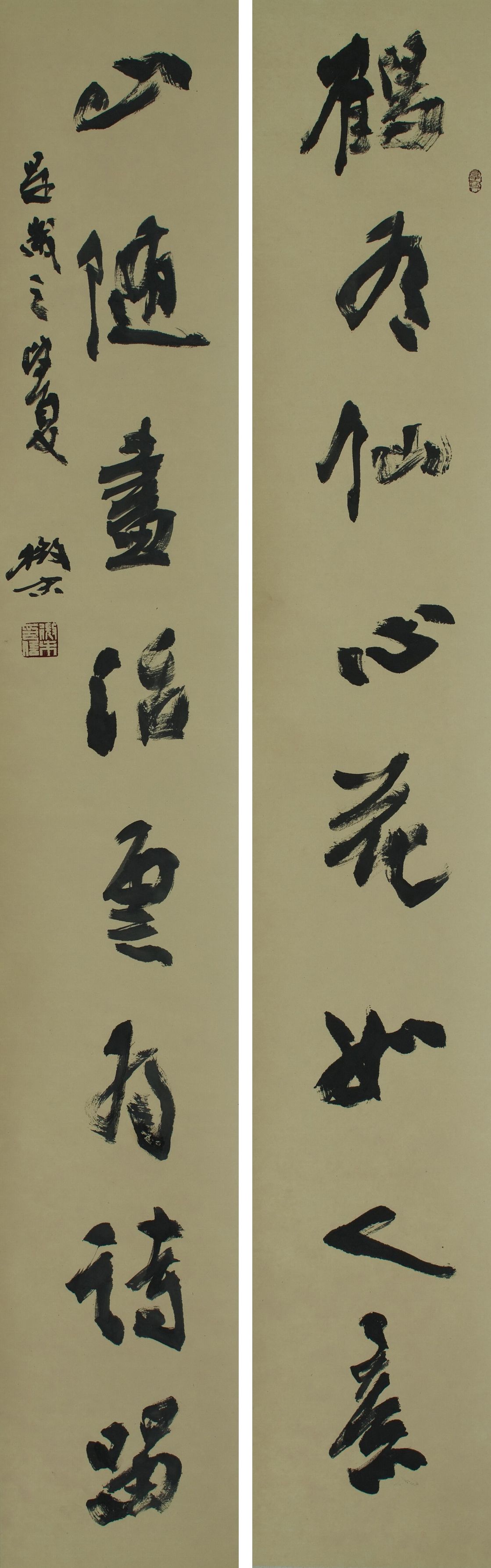

然而,这也仅仅只是在相对的静态中,即独立的汉字书写中为其“小境”所做的经验式描述,并没有把汉字作为书法艺术活的因素或动态分子于统一中去进行关照。他的这种基础式审视,只不过在“法”的涵盖下,使汉字本身的书写“天钧化”罢了。从某种意义上说,汉字固存的这种内部性质,它只受书法艺术内在的规律支配,而不受它“自为”的性质之外去支配。从《欧阳询三十六法》来看,它是基于楷书的,清人梁谳说“唐人尚法”,可能就与此有关。但是,上溯回去,我们把视野放在汉及魏晋有关行、草方面论述的资料,依然没有超出“天钧”之寓意和在流变中统一的总体性范畴。于此以来,行草这两种书体所展示的艺术形式,已经远远超过楷法的“小境”而真正上升到汉字之外的层面了,而这个层面所对应的“大境”也已使独立的汉字书写,随点线及结构的改变,纷纷转移出来,于毛笔的运动中,与书写者发出的情境相接应。与此同时,原来意义上的“天钧”便在这种流变中得以全然展开。汉崔瑷在《草书势》中云:“观其法象,俯仰有仪,方不中矩,圆不中规,抑左扬右,望之若欹。”王義之在《书论》中也说:“夫书,不贵平正安稳,先须用笔,有偃有仰,有欹有斜,或大或小,或长或短。”还有蔡邕《笔论》有论:“为书之体,须入其形,若坐若行,若飞若动,若往若来,若起若卧,若愁若喜……纵横有可象者,方得书矣。”从中我们可以看到:行、草体势,这种由内向外的“天钧“寓意的转移,已经不再局限于汉字本身,而是在“心”的支配下,把两者统一在一种超越的境界层面了。

四、对“心”的植入

谈书法艺术中与书写对应的“心”或“心境”,几乎无法展开。因为它的涵义已经远远超过了西方的生物学、生理学等与概念、逻辑有关的知识范畴。汉民族的祖先不谈“心”的知识性概念,只谈心的境界上的问题,谈“智”,西方哲学里的心物“二元论”, 在中国传统学问里几乎没有意义,所以庄子为了避免心物之争,只谈“一元论”(7)。庄子在《齐物论》中就用“吾丧我”,除去佛家所说的“无明”和“我执”,而使万物齐观,以致“游心”,进入“心斋”、“坐忘”;老子通过“抱一”、“无为”,使心达到“虚静”、“冲合”之境界。其实这些境界就是一回事。用庄子的话说就是“道通为—”。这个“一”有两层意思,一是“一元论”的“一”;二是“同一”。中国书法所讲的“心”,亦不外乎书者自身心境之修为要上升到“心斋”、“坐忘”这种高度。所谓“心斋”、“坐忘”,就是让心彻底地从外物中游离出来,除去思虑知识,使心虚“同于大道”,用冯友兰的话说就是“纯粹经验”,也即“无知识之经验”。蔡邕《笔论》里就说:“书者,散也,欲先散怀抱,任情恣性,然后书之。”这里的“怀”就是“心境”,书前让心意散去使之虚然。王義之《题卫夫人〈笔阵图〉后》讲:“心意者将军也。”把心意作为书法艺术的统领,最高的层次。虞世南在《笔髓论〈辨应〉》中再次提出:“心为君,妙用无方,故为君也。”与王羲之同出一辙。同时在他的《释草》里说:“草即纵心奔放。”又和蔡邕相近等等,中国书法关于“心”的说法随处可见。由此不难想到,庄子的“心斋”、“坐忘”,即令心剔除一切牵掣,独游于物外,是让心与更高的“道”合而为一,其目的就是虚静无为,而这一点与书法艺术中把心看做虚然无形,至高无上的君主是同归的,只要达到超“无我” 境界,书法艺术的表达就合乎自然,合乎道了。

1) (3)冯友兰:《中国哲学史·上》,华东师范大学出版社2000年版,第43、 58— 59页

(2)微末:《书法原境论》,国际华文出版社2002年版,第15-28页。

(4)牟宗三:《中国哲学十九讲》,上海古籍出版社1997年版,第85页。

(5)莲花生:《西藏度亡经》,宗教文化出版社1995年版,第33页。

(6) (7)叶舒宪:《庄子的文化解析》,湖北人民出版社1997年版,第65、 187页。

微末,原名沈兰荣,曾用名沈度。1964年出生于汉阴,与北大三沈(沈士远,沈尹默,沈兼士)同宗。现供职于陕西师范大学,文化学者,国家一级美术师,长安大学文学艺术与传播学院兼职教授。著有《书法原境论》(国际华文出版社)、《微末书法精品选》(荣宝斋)、《新楷书千字文》(商务印书馆)。

鲁公网安备37020202370254号

鲁公网安备37020202370254号